Avant-propos de niet!éditions.

Abolir les restaurants ou, en version originale, Abolish Restaurants… Drôle de programme à une époque où les expressions « crise économique », « crise climatique », « crise migratoire » et même « crise sanitaire » reviennent quotidiennement. N’est-ce pas là une revendication quelque peu farfelue ? Alors que ce livre a déjà été diffusé en français en 2012 avec pour titre À bas les restaurants !, c’est une nouvelle traduction qui est proposée ici. Au menu : l’organisation d’un restaurant, son fonctionnement et les processus de production à l’œuvre, mais du point de vue des personnes qui y sont employées… Et nous allons découvrir que le but véritable d’un restaurant n’est pas de servir à manger, mais d’extraire de la valeur à partir de leur travail. À travers cette analyse détaillée – mais toujours claire et simple – des composants et des rouages de la production d’un steak-frites se dessinent les mécanismes de l’exploitation en général, les conflits et luttes qui en découlent.

Il faut comprendre ici que l’idée de restaurant ne se limite pas au petit bouchon familial et à la brasserie branchée où un·e cuisto sympa sort de sa cuisine pour boire le café avec les client·e·s à la fin du service. Il existe bel et bien une échelle industrielle de l’« art culinaire ». Le travail dans un restaurant, en cuisine ou en salle, renvoie souvent l’image de petits boulots qu’on peut trouver puis quitter du jour au lendemain, de postes faciles et interchangeables. « Le service, c’est pas sorcier, c’est un boulot d’étudiant·e, c’est bien pour ça qu’on leur donne des pourboires. » Dans une certaine mesure, c’est vrai, en particulier dans les snacks, brasseries ou food courts de centres commerciaux. Ça l’est moins dans des restaurants étoilés qui exigent plus de qualifications et de diplômes. L’exploitation n’y est cependant pas moins forte, et ces restaurants de prestige sont autant des industries – voire plus par certains aspects – que le fast-food du coin. L’organisation est très hiérarchisée – on parle de « chef·fe » et de « brigade » en cuisine ; l’ambiance est souvent dure et autoritaire. Et dans les restaurants où le service est effectivement un « boulot d’étudiant·e », au petit bistro du coin avec ses plats du jour abordables, la ligne de commandement est aussi clairement instituée. La personne à la plonge n’a souvent pas de titre de séjour et les serveur·se·s sont payé·e·s au black. L’industrie de la restauration présente donc un large éventail de situations, avec des invariants et des spécificités, y compris locales. Et donc des différences entre les États-Unis et la France.

En France, l’essentiel du revenu des serveur·se·s est constitué d’un salaire fixe, et les pourboires revêtent le caractère paternaliste d’un petit bonus qu’on donne aux jeunes « pour boire » un verre à la fin de leur service. C’est par contre un enjeu beaucoup plus important aux États-Unis, où ils constituent l’essentiel des revenus et sont « ajoutés » à l’addition : il est attendu des client·e·s de payer 15 à 20 % de plus que la note présentée. Entre autres conséquences, cela implique que plus les client·e·s consomment, plus les serveur·se·s touchent d’argent. S’ensuivent luttes et conflits autour de ce butin, qui sont bien décrits dans ce roman graphique. Des deux côtés de l’Atlantique, les pourboires restent culturellement une mesure de la satisfaction des client·e·s et impliquent donc les mêmes enjeux, avec au premier rang le sourire à fournir. Il existe aussi des deux côtés de l’Atlantique les mêmes arguments et les mêmes discussions pour savoir s’il faut que chaque serveur·se garde ses pourboires ou s’il faut les mettre dans un pot commun, et partager ce pot avec la cuisine, alors que celles et ceux qui y travaillent sont généralement mieux payé·e·s.

Parce qu’elle fonctionne avec beaucoup de turn-over et beaucoup d’embauche au black, la restauration est un secteur où les travailleur·se·s se syndiquent peu, aux États-Unis comme en France. Au-delà de ce point commun, le fonctionnement des syndicats et les relations qu’ils entretiennent avec la base et avec les patron·ne·s diffèrent grandement entre les deux pays. Aux États-Unis, les syndicats ont un caractère corporatiste. Quand les entreprises passent un accord avec un syndicat, il devient le représentant unique des travailleur·se·s : il négocie les conditions de travail, les salaires, etc. La signature d’une convention entre un syndicat et une entreprise peut faire l’objet d’une lutte à part entière de la part des salarié·e·s, car dans les entreprises non syndicalisées, la protection des travailleur·se·s est à peu près inexistante. Mais ces conventions sont aussi un outil de paix sociale : elles contiennent généralement des clauses de non-grève. Par ailleurs, dans certaines branches, le syndicat dispose d’un contrôle sur le recrutement d’une partie des salarié·e·s, ce qui lui permet de placer en priorité ses membres. Un monde sans restaurants décrit les particularités états-uniennes, certaines restant vraies dans le contexte français ; d’autres, non. Nous avons traduit au mieux le texte original pour rendre ces différences compréhensibles.

• • •

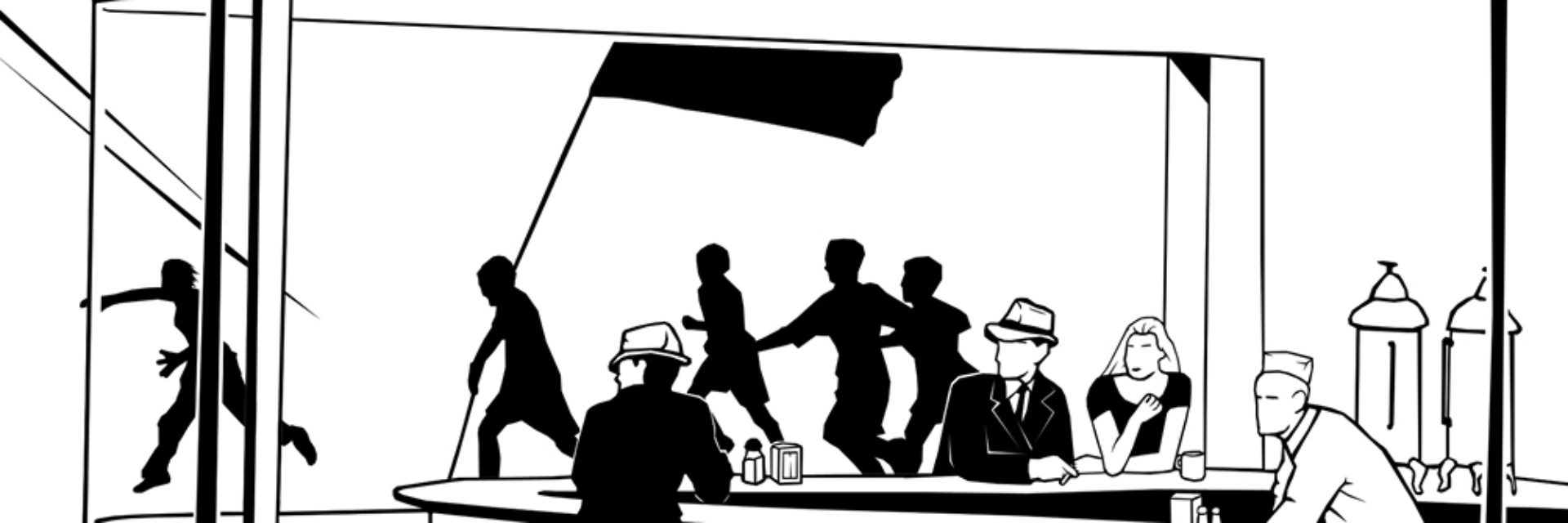

Vous vous apprêtez maintenant à découvrir les coulisses d’une industrie. Entre le vacarme des assiettes qui s’entrechoquent, la chaleur des passe-plats, la sueur des commis et l’odeur nauséabonde qui émane de derrière le frigo, vous allez découvrir tout ce qu’implique la fabrication d’un repas, qui est, après tout, une marchandise comme une autre. Mais ce qui se joue sur la scène réduite du restaurant est une métaphore de ce qui se joue aussi ailleurs, à des échelles plus grandes. Ce que nous raconte ici Prole.info dépasse largement, vous l’aurez compris, ce qui se passe entre la cuisine et la salle. Comme dans The Housing Monster, édité par nos soins en 2018, qui prenait pour base de propos le secteur du bâtiment, le secteur de la restauration est ici un prétexte pour décrire le monde actuel, « un monde qui a besoin de démocraties, de dictatures, de terroristes et de policièr·e·s [et qui] a également besoin de restaurants gastronomiques, de fast-foods, de serveur·se·s et de cuisinièr·e·s ». Et, comme ils l’expliquent en conclusion, les auteurs de ce livre prennent plaisir à cuisiner, à dresser des assiettes, à les servir et même à les laver ensuite : s’ils appellent de leurs vœux un monde sans restaurants, c’est pour pouvoir faire tout ça « directement les un·e·s pour les autres, et non pour vendre les un·e·s aux autres ».

Après avoir refermé ce livre, vous ne commanderez plus jamais un plat du jour de la même façon. Bon appétit…

Niet!éditions